如何用多线叙事勾勒粤港澳同盟会女会员的血色青春?如何以民俗细节还原粤地文化的鲜活肌理?著名作家张梅在其长篇新作《烽火连三月》中,为读者提供了一种全新体验。

《烽火连三月》以同盟会首位澳门女会员赵连城与其丈夫冯秋雪的经历为原型,通过多线叙事和时空交错的笔法,串联起清末社会洪流中的小人物与大时代。这是张梅继《破碎的激情》《游戏太太团》之后的又一力作,也可视作她为自己设下的一个挑战——长久以来,她鲜少涉足历史题材,而这一回,她的笔触与清末革命息息相关。

《烽火连三月》。

在张梅看来,《烽火连三月》中的女性角色都是普通人,却在那个风云际会的时代,凭借朴素的家国情怀,书写出独属于自己的“不平凡”。她说,能够为同盟会粤港澳第一批女会员写出一部长篇小说,是非常幸运的事。

张梅。

值得一提的是,小说中多处着笔于广州、珠海、澳门等地的风土人情,借助蒲扇、鱼生、禾虫、粤剧等元素,让读者得以领略岭南文化的独特魅力。

同盟会女会员的爱国情怀

南方+:小说《烽火连三月》的创作灵感来自赵连城与丈夫冯秋雪一起参加革命的真实经历,其中最打动你的细节是什么?

张梅:赵连城是同盟会在粤港澳地区的第一批女会员之一,人生经历非常独特。她曾在澳门培基小学读书,与姐夫的侄子冯秋雪等人组织“非儒会”。1911年,同盟会成员谢英伯、高剑父到澳门发展组织,成立同盟会秘密支部,并建立“濠镜阅书报社”作为掩护。该社成立大会上,赵连城登台发言,从反清到争取女性权益,句句铿锵,闻者无不动容。

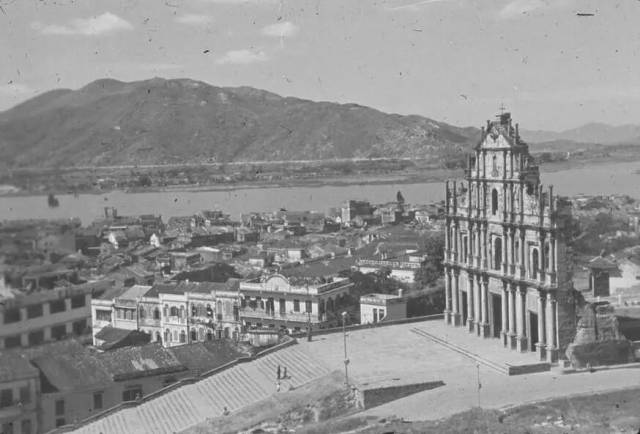

澳门旧影。

赵连城等7位学生后来成为澳门最早一批加入的同盟会会员。1912年,赵连城与冯秋雪结婚,不久后在澳门创办佩文学校。1927年,这所学校在“四·一二”反革命政变后成为革命人士的避难所,夫妇二人赶忙扩大学校规模,安置了不少革命者任教职员。二人的革命情谊浪漫又美好,在他们所处的时代显得尤为真挚。与此同时,我也发现,过去以辛亥革命为主题的作品大都很少写到女性。

2011年辛亥革命100周年时,澳门科技大学专程举办了一个研讨会,我当时以赵连城为主题进行发言,在那时,我便萌生了为粤港澳地区同盟会女会员写一部作品的想法,期待能够更加立体、生动地呈现那个风云际会的时代。

辛亥革命武昌起义纪念馆。

南方+:赵连城等同盟会会员的资料不多见,请问你如何走进历史,查找相关资料?

张梅:绝大部分同盟会女会员的文史资料都很少,每个人大概只有几百字的介绍,有些“干”。幸运的是,赵连城的孙子是我读小学一年级时的同学,我经常到他家玩,至今仍然关系很好。他们家有非常多的老照片,所以我在很早前就知道他们家的故事,有些像《雷雨》,跌宕起伏。

这位同学还帮我联系到赵连城家以前的奶妈,现在她已经九十多岁了,说一口地道粤语,思维非常清晰。她和我讲了很多当年赵连城的事情,里头有大量的细节。有意思的是,她还曾经把自己的戒指拿出来,支持赵连城搞革命,很有远见。

此外,赵连城、冯秋雪夫妇与高剑父、中山大学第一任校长邹鲁等文人都有往来,他们的日常交谊,可以说为那个时代留下了生动注脚。

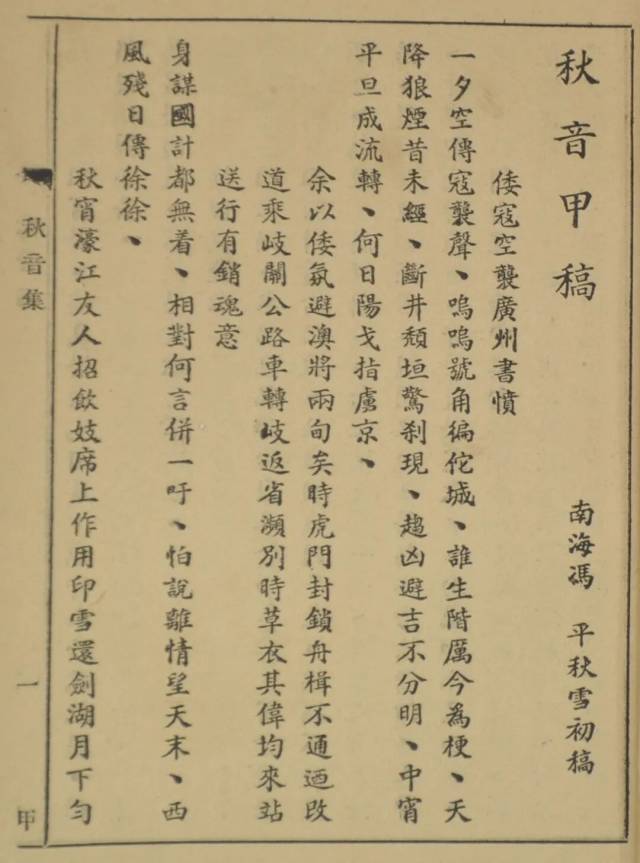

冯秋雪诗作。

南方+:《烽火连三月》在创作中有没有遇到一些困难?

张梅:这一题材在十多年前便被中国作协列为重点题材,但写长篇小说对我来说是全新的挑战,毕竟我在年轻的时候更擅长写短篇小说及散文,所以迟迟没动笔,酝酿了很久很久。

2023年,我终于下定动笔的决心,开始在《上海文学》上连载《烽火连三月》。《上海文学》其实很少连载长篇小说,这对我来说是很大的鼓励。

写小说是一个构建的过程,即使有人物原型、有史料,小说家还是要靠自己的脑力与笔力,构建出一个新的空间、新的世界。如果没有跳出他们的故事,是很难写好的。

连载非常耗费心力,心里总是不断地惦记着它。那时我每个月要交一万多字,一共交了十期,不过结束连载后我比较满意,出版时也没有进行大幅修改。

勾勒岭南文化的“精气神”

南方+:你在小说里用了大量的笔墨书写粤剧、新会蒲扇、南海鱼生、禾虫等,对岭南非遗或极具广东特色的食物进行描摹,这是你的创作习惯吗?

张梅:我一直希望自己的小说有浓郁的粤港澳风情。不过这些元素很多作家都写过,怎么将它们串联起来,用文学的方式来完成,并且形成个人的独特风格,难度非常大。

试举一例。在食物方面,我写到了浮皮、鱼生与禾虫,都是地道的岭南食物,承载着一代代广东人的记忆。我深知写这类内容会引发自己与读者思维上的共振。写这部小说的时候,我引用了很多粤剧唱词。那时我几乎天天都听经典的粤剧唱段,例如白驹荣、红线女的代表名作,以此涵养自己的心气。

广州旧影。

在我看来,书写地域文化是很不容易的,很容易写着写着就变成了地方志,失掉了生活的趣味性。

南方+:你在小说中刻画了数位出身迥异却志同道合的女性,这样设计有何考量?

张梅:在我多年来的观察里,女性都是多姿多彩的。所以我会有意识地把她们不一样的地方呈现出来,避免出现脸谱化。

《烽火连三月》中的女性,都是普普通通的人,她们来自广袤的粤港澳地区,有着共同的目标,有着丰富的履历和人性的闪光点,却不是英雄般的存在。如果要写更著名、更有代表性的人物,我或许会直接去写何香凝的故事。

事实上,许多献身革命事业的志士,原来都是普通人。他们在各自的领域里奋力耕耘,有些幸运地被载入史册,我们作为后人,应当铭记他们的家国情怀与无私付出。

南方+:编剧生涯对你的小说创作有没有帮助?接下来想尝试哪类题材的创作?

张梅:编剧和小说创作在我看来是两码事。编剧往往以情节为主,各个团队都有很具体的目标,小说的创作更自由一些。

担任编剧时,会遇到很好的题材。例如我曾是电视剧《非常公民》的其中一位编剧,这部剧的主人公是末代皇帝溥仪。编剧工作结束后,我对溥仪的人生经历很感兴趣,早年很想以他为主角完成一部长篇小说,可最终只写了一部短篇小说,刊发在《上海文学》上。

接下来,我想写一部与中国首次参加亚运会有关的小说,这个题材比较新。我有个特点,同时代的故事写过了,便不再写了。

来源:南方+