9月29日,“大秦印迹——秦封泥文物展”在南越王博物院王宫展区正式面向公众展出。展览由南越王博物院(西汉南越国史研究中心)、西安中国书法艺术博物馆(西安唐皇城墙含光门遗址博物馆)联合主办。

本次展览精选了200件来自西安中国书法艺术博物馆的秦封泥进行展出,向观众讲述一个统一、严谨、艺术的大秦帝国。

展览将持续至2025年2月13日。

“大秦印迹——秦封泥文物展”展区

出土于秦始皇“办公地”的“文书保密神器”

古人的书信往来通常是将文书写在简牍上,如何防止简牍被人私拆偷看?

1995年,在西安北郊汉长安城遗址相家巷村出土了大批封泥。这批封泥的发现地曾是秦时咸阳南宫遗址,也就是秦始皇办公的地方,因此它们被称为“秦封泥”。

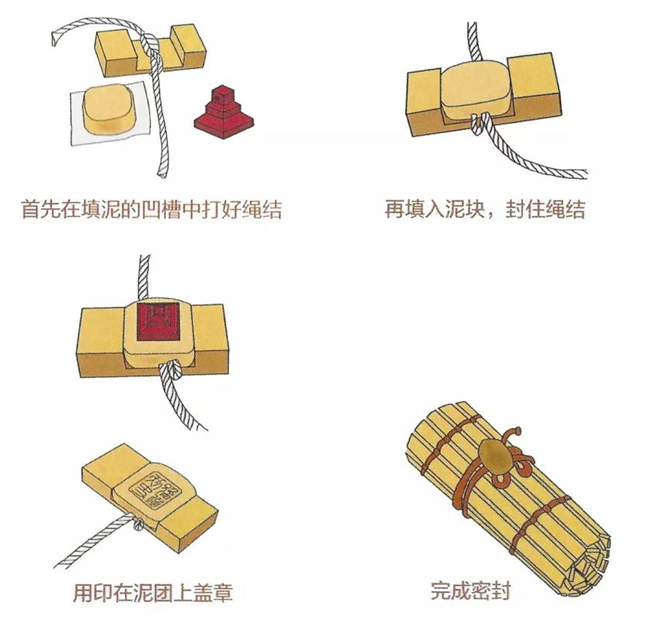

封泥,是玺印抑按于泥上作为封缄凭记的产物。魏晋之前,纸张虽已发明,但尚未广泛使用,往来文书通常写在简牍上,为防止泄密、备检核,会在成捆扎好的简牍外表系绳置泥,再在封泥上盖好官印。

用封泥封缄竹简的步骤,图源自《中华遗产》

相较于西方的火漆,中国的封泥可以算得上“大前辈”。古代封泥的使用起于春秋战国,盛于秦汉。

秦朝,是中国历史上短暂而辉煌的一个时代。公元前221年,秦王嬴政统一六国,建立了中国历史上第一个统一的多民族中央集权国家。秦废除分封制,在全国范围内实行郡县制,对中国历史产生深远影响。

在西安出土的这批秦封泥种类繁多,内容丰富,涵盖了各级官职、各地名,部分封泥有可能是秦始皇秦始皇亲手拆封过的。

展览通过秦封泥中的信息,追溯背后恢弘的历史,呈现秦朝郡县制度、官吏制度,乃至书法、艺术等文化成就,带领观众触摸大秦的历史脉络、感受大秦的制度自信以及文化的多元包容。

游客观展

勾勒大秦疆域,再现辉煌鼎盛

对于现代人,封泥已经陌生,然而其意义和价值却非同一般。封泥是古代印章直接打上的印痕,它的历史价值和艺术价值,与印章本身有同等的重要性。

封泥小小的方寸之间,反映出的是整个大秦王朝的气象与脉络。

秦始皇兵马俑博物馆名誉馆长、研究院袁仲一先生评价:“秦封泥是秦汉历史、考古学及中国古代职官、地理研究的一次里程碑式的重大发现,其中大量的问题需要一代人甚至几代人好好消化、研究。”

封泥被专家称为是可以弥补《史记》、《汉书》缺憾的珍贵文献,是中国封建王朝第一部百官表和地理志。

在已出土的众多封泥中,职官品类三百多种,与史籍记载秦国的“三公九卿”职官体系相吻合,这些官员各司其职,保证着中央政令的有效传达。

观众可以透过展出的“左丞相印”“右丞相印”“内史之印”等带有官职名称的封泥,了解秦朝官僚的层级制度,它们完整地勾画出秦官僚机构的网络图。

秦·“内史之印”封泥

秦朝历史短暂,文献资料较少,辽阔的疆域是如何实现高效运转?封泥中所反映的军事制度、工事管理、车马管理,安全管理,还原出一个治理严谨的大秦,揭示了秦朝行政管理的精细化和规范化。

秦国军事实力强大,拥有先进的管理制度,特别体现在兵器的管理和制造上。封泥中的“武库”,即为秦军械的仓库,是专门负责管理国家兵器的机构。

秦·“武库丞印”封泥

秦人以马立国,成就背后是秦人车马管理的智慧。封泥中“上家马丞”“小厩丞印”“中厩丞印”等反映出管理马的机构就有二十余种之多,展现了秦人严谨的车马管理制度。

秦·“上家马丞”封泥

伴随职官名出现的,是大量“亭里郡县”的名字,为人们勾勒出一幅逐渐清晰的秦国疆域图。如本次展出带有“四川”“淮阳”“砀”“蕃”“恒山”“邯郸”等地名信息的封泥,它们反映了当时的地方行政区域划分,承载着土地归属权、管理权转移的故事。

秦·“咸阳亭丞”封泥

方寸间的大秦艺术世界

封泥,不仅是历史研究的珍贵资料,同时也是艺术欣赏的载体。

秦朝,作为中国历史上的第一个大一统王朝,以其严密的法制和军事扩张而闻名,但在艺术领域的成就同样不可小觑。战国时期,礼制的突破带来思想解放,促进了先秦思想、观念和艺术的极大发展。秦统一后,艺术兼容并蓄,异彩纷呈。

秦人自春秋起,吸收周人的礼乐文化,创立秦国特色的礼乐,形成了包容的礼乐文化。这次展出“乐府丞印”封泥中的乐府即为秦音乐艺术的管理机构。

秦·“乐府丞印”封泥

其次,封泥的价值还在文字方面。中国文字的演变大体经历了甲骨文——金文——大篆——小篆——隶书——楷书——行书等几个阶段。小篆,是秦文化中鲜明的元素。秦始皇统一六国后,推行“书同文”,确立小篆为全国通用文字,促进了文化的一体化进程。封泥上的书法艺术,不仅反映了当时社会的标准化与规范化趋势,还展现了秦人追求秩序和统一的精神。

“中厩丞印”“中车丞印”封泥中,“中”字字形有着明显不同,字形较复杂的当为秦统一文字之前所用的字形,字形较简洁的是秦统一后李斯进一步简化并推向全国的标准小篆文字。两相比较之下,中国文字从大篆到小篆的演变轨迹,在小小的封泥之上清晰可见。

一组封泥的对比反映出秦朝汉字的演变历程

小小封泥,于方寸之间,勾画出大秦传奇帝国的万千气象。

如今,一枚枚秦封泥静静地躺在展柜里,你若细看,还能发现许多枚封泥的侧面留有指纹的痕迹。

一枚枚的指纹,让小小的封泥瞬间便有了温度,前人封缄、拆启封泥的画面仿佛就在眼前。

文|记者 何文涛 通讯员 南越王宣

图|记者 何文涛(除署名外)

来源:羊城晚报•羊城派