1940年伊始,在泰国曼谷的三聘街头,三层楼高的“泰来堂”药材店人来人往。新四军战士陈子谷到达祖父陈峥嵘的这处产业才三天,他千辛万苦从中国皖南带来的抗战募捐册,就被怕事的三叔烧毁了。

此时,中国抗战前线的新四军战士正面临军费无几、寒衣无着、三餐不济的严峻考验,党组织和战友们都望眼欲穿地盼着他达成募捐,早日回国。

还没开动,作为凭据的募捐册就被毁了,如何是好?异国遥遥,如何向海外侨胞证实中国共产党领导军民抗日的苦战和决心?

这一年,他24岁,真能凭一己之力解决新四军全军的燃眉之急吗?

爱国归侨、革命者陈子谷的一生充满传奇。这个关口,只是他面临过的无数险境之一。

年轻时的陈子谷

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,广东省政协文化和文史资料委员会组织政协委员,来到陈子谷同志的故乡广东汕头,专程瞻仰其故居,寻访和缅怀这位爱国赤子的革命事迹。

羊城晚报记者也随同前往,追寻陈子谷的成长轨迹,追寻他在“惊涛骇浪中冲破黑暗的阴霾、不断追求光明真理”的一生。

海外来信,赴泰募捐

在澄海区溪南镇仙市村,原村党总支书记江添财向羊城晚报记者讲起20世纪80年代陈子谷返乡的场景。那时的陈子谷离休不久,神采奕奕地和江添财回忆起年轻时赴泰募捐的经历。

1939年12月,陈子谷刚刚结束他在江南地区参加的最大一次战斗,九里贺甲村战斗。这是抗日战争时期新四军在苏南地区的一次重要歼灭战,部队历时两天一夜28个小时的激战,彻底粉碎日军千余人的扫荡攻势,戳穿了国民党顽固派污蔑新四军“游而不击”的谎言。

位于澄海区溪南镇仙市村的陈子谷故居

在战斗中表现英勇的陈子谷刚被批准入党,他和战友、广东老乡丘东平一同赶往皖南军部参加“江南第一次对敌工作会议”。会议期间,却出现了一个“小插曲”,陈子谷突然收到在泰国的两位叔叔联名来信,告知他的祖父已经去世,留下遗嘱也分给陈子谷一份遗产。

按当时的泰国法律,所有继承人到场才能正式分配遗产,因此两位叔叔都迫切地希望他能立即回到泰国。

“我加入新四军已快两年,抗战当前,生死都早已置之度外,还谈什么继承海外遗产?”陈子谷感到有些愕然。但另一方面,国民党正推行“消极抗日、积极反共”的反动政策,新四军全军抗日战士的薪饷从克扣变成了停发,“每人每月原本有三元左右的津贴,但常常因为经济困难而发不出来。尤其到了秋天,所有的款项都拿去做棉衣……仍然远不及所需。”这个冬天,危险而又寒冷难捱。

在这样的形势下,陈子谷向组织上汇报了这封海外来信,部队党组织决定指派他以叶挺军长秘书的名义,借回泰国接受遗产的机会,向华侨募捐抗日经费。

陈子谷(前排右四)在泰国与家人合影 (受访者供图)

从皖南到桂林,再设法绕道到香港乘坐轮船,陈子谷辗转跋涉了一个多月,贴身带着新四军司令部制作的一本中文、两本英文的共三本募捐册,来到了泰国。因为担心入境时严查,陈子谷将三本募捐册、新四军抗战的照片一起装入暖水瓶,设法提前托爱国船员带回,送入曼谷家中。

哪知接收的三叔不以为然,迫于当时泰国禁止中国人公开进行抗日募捐,他趁陈子谷外出,自作主张将募捐册一把火烧了。这当头一棒,顿时让陈子谷陷入进退两难的境地。

隔海相托,不辱使命

好在还有那些抗战的照片,以及一封新四军秘书科长以叶挺军长名义写给曼谷中华华侨总商会主席的信,陈子谷决定试着接触以前的同学、好友和身边的亲戚。

没想到,募捐进展却出乎意料地顺利。当地泰国华侨热切地向陈子谷打听国内抗日战争的战况,并纷纷慷慨解囊,隔海相托,为新四军筹措冬衣款项。海外侨胞对祖国的热爱与牵挂,从未因山海相隔而消减。

他们热情地向陈子谷打听新四军的情况,对他的从军杀敌感到敬佩。华侨们并不介意是否有收据,只凭陈子谷这位战士的个人信誉,就纷纷出手相助。当地爱国人士廖公圃还将那几张“新四军在抗战中”的照片发表在《中原报》上,唤醒民意。

《皖南事变前后》陈子谷著

这场募捐还是引起了泰国当局的注意,“泰来堂”药材店门口出现便衣,日夜驻守,监视陈子谷的动向。募捐无法继续进行,陈子谷索性开始处理祖父分给他的遗产,包括一小块曼谷空地、半幢楼房、3万铢现金等,最终折合国币20万元。他没有丝毫犹豫,连同募捐所得的国币6万元,共计26万元,辗转汇往国内,全部上交给新四军。自己则重新回归大部队,过着和其他战士们一样的艰苦生活。

陈子谷从海外筹来的这笔巨款,解决了新四军两个月的粮饷以及当年全军战士们过冬棉衣的供应问题。他真的凭一己之力化解了新四军的燃眉之急!时任新四军军长的叶挺对此赞不绝口,在军部刊物《抗敌报》上赞他是“一位富贵于我如浮云的爱国赤子”。

陈子谷的女儿陈南鸥对羊城晚报记者说,如此慷慨壮举,父亲在《皖南事变前后》的自述中只有简单一笔:“一九四零年九月十九日,我完成了募捐任务。”

年少有志,精忠报国

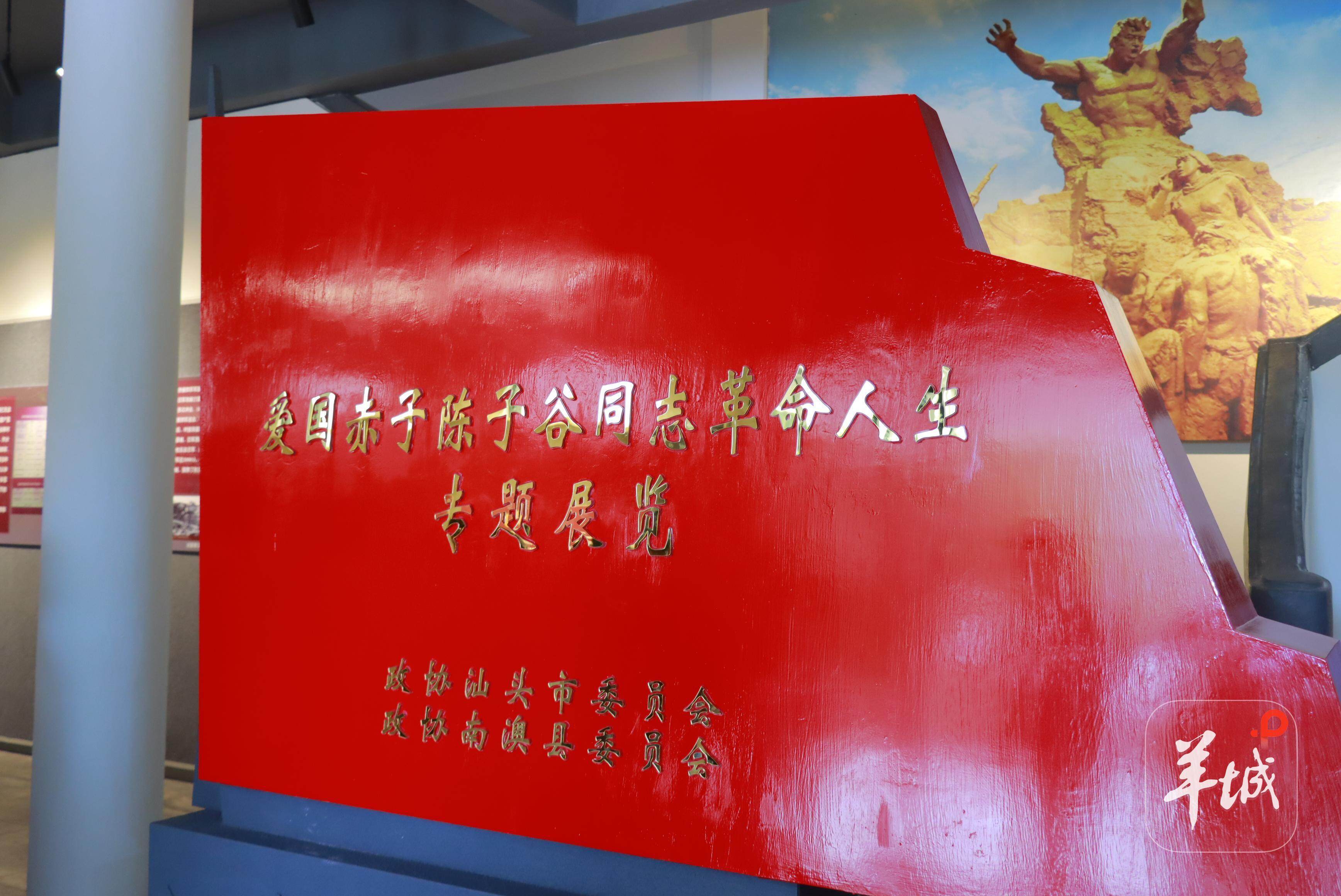

2025年7月初,在陈子谷的出生地汕头市南澳岛上,“爱国赤子陈子谷同志革命人生专题展览”经过四个月筹备,终于正式开幕。

“爱国赤子陈子谷同志革命人生专题展览”

在展览现场,记者留意到三位头发花白的老人,他们并肩站在展板前,久久凝视,不时拿出手机里珍藏的照片和展板上的人像认真对照。他们是陈子谷的三位堂侄。今年73岁的陈松金告诉记者,他年幼时曾见过返乡归来的陈子谷,家中长辈也时常收到他寄回的家信,所以后辈们对他并不陌生。

陈子谷是如何走出南澳岛,开启自己传奇革命人生的?记者试图在他的家乡寻找答案。

1916年的南澳岛上,咸涩的海风侵蚀着岛上盐民的简陋屋舍,其中一间小屋内,诞生了一户贫苦人家的第三个男娃,这就是陈子谷。

家贫子弱,陈子谷在三四岁时,被转卖给汕头市澄海区一户侨商眷属,成为泰国华侨富商陈峥嵘在家乡的养孙。当时,陈峥嵘在泰国曼谷经营中草药材和金箔的生意,生意兴隆且名气不小,还当过商会会长,受到过泰国王室的款待。

在仙市村陈子谷故居背后,记者见到一栋点缀有西洋元素的陈氏书斋,如今依然是整个村里最高的楼房,佐证着陈氏家族当年的富贵显赫。陈子谷幼年被富贵人家收养,人生迎来了翻天覆地的戏剧性转变。

六岁时,他被接到泰国,此后衣食无忧,但少年陈子谷深受岳飞故事的影响,始终怀揣着精忠报国的梦想。在中国大革命思潮的感召下,陈子谷逐渐意识到他真正的祖国在大海的另一方,那里才是他魂牵梦绕的热土。

1929年,13岁的陈子谷断然放弃在曼谷丰衣足食的生活,背着家人偷偷溜上轮船回国,他勤奋好学,先后在汕头、南京读书,十七八岁来到北平,考入了中国大学经济系。还是在汕头期间,陈子谷就对贺龙、叶挺闹革命的故事印象极深,他还亲眼看到革命者英勇就义的壮烈情景,心中深深埋下了一颗革命的种子。

壮士诗心,投身革命

从中国大学毕业后,1934年3月,陈子谷以学医为名来到日本东京,同年12月,他加入中国左翼作家联盟(东京分会),还负责《东流》杂志社的诗歌编辑工作。他后来在自传《富贵于我如浮云》一书中形容:“那时的感情就像冲开了闸门的激流,整天就想写诗。”

1935年陈子谷(前排左三)在日本东京参加“左联”活动 受访者供图

1935年7月,19岁的陈子谷出版了第一本诗集《宇宙之歌》,并寄呈给文学导师鲁迅和郭沫若,向他们求教。郭沫若在给陈子谷的回信中,评价他的作品“有真挚的情绪,洗练的辞藻,明白的认识”,并鼓励他“请多写诗”。

但到了1935年秋,陈子谷因在东京参加“左联”革命活动,被日本当局勒令出境。国内时局动荡、民族危机空前加剧,他决意投身抗日救亡运动,还坚定地拒绝了祖父要他回泰国打理生意的要求,甚至不惜与海外富商家庭断绝经济关系。

为寻找共产党的组织,他一路向北,终于进入了延安公学。“延安是一个革命大熔炉……最重要的是树立了革命的人生观。在延安的字典中,查不到‘困难’二字。”三个半月时间里,陈子谷孜孜不倦地学习着统一战线、群众运动、游击战争等知识……用知识武装头脑,确立此生不渝的奋斗使命。

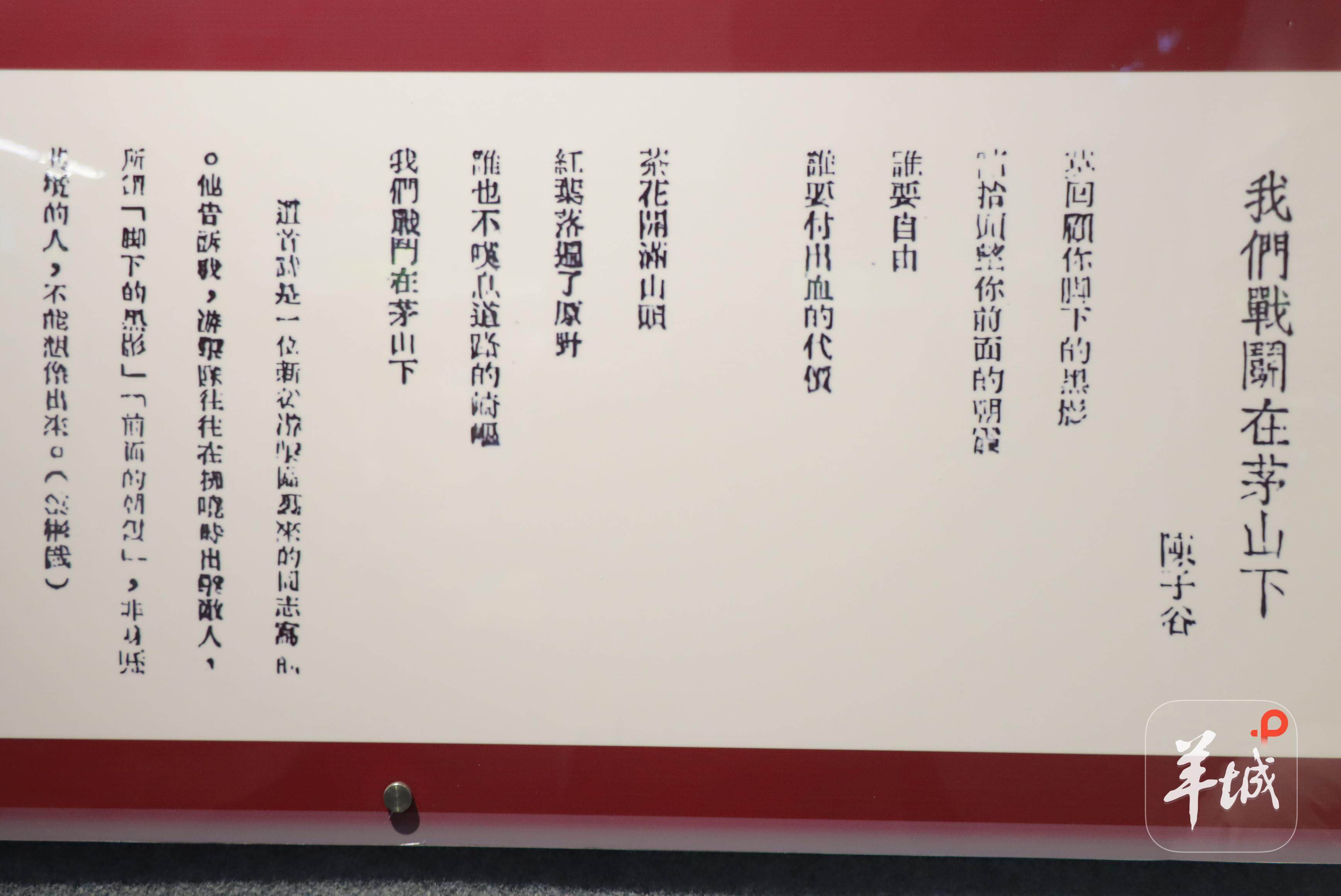

毕业后,他正式参加新四军——才情横溢的左联诗人、归侨青年陈子谷,逐渐淬炼为战场上舍生忘死的革命战士陈子谷。他最有名的诗作《我们战斗在茅山下》(1939年),就诞生于枪林弹雨的抗日战场:“莫回顾你脚下的黑影,请抬头望你前面的朝霞,谁要自由,谁就要付出血的代价。茶花开满山头,红叶落遍了原野,谁也不叹息道路的崎岖,我们战斗在茅山下。”

《我们战斗在茅山下》

1940年9月,陈子谷完成本文前述的募捐任务从泰国回归新四军大部队不久,便参与到新四军与日军的一场血战——由叶挺将军亲自指挥的泾县保卫战中。10月,日军以一个联队的兵力大举进犯皖南,直指新四军军部驻地泾县云岭。

10月4日拂晓,天蒙蒙亮,在三里店、汀潭道路两侧的山地中,新四军第1、第3团三千余人屏息凝神,早早为日军设下埋伏。在叶挺指挥下,新四军采取节节阻击、诱敌深入的战术,利用地形优势与日军周旋并重创敌军。此役历时七天,新四军以少胜多,歼灭日伪军近3000人,不仅保卫了军部安全,更以灵活战术挫败日军的“扫荡”企图,极大鼓舞了华中地区的抗日士气。

陈子谷在晚年回忆起此战时写道:“日军如果不是一天出动36架次飞机前来助战,进行空投和掩护,他们早就被全歼在这丛林峡谷间了。”

身陷囹圄,矢志不移

在“爱国赤子陈子谷同志革命人生专题展览”的展厅内,他身陷上饶集中营的遭际让人触目心惊。

1941年1月,国民党顽固派悍然发动“皖南事变”。新四军军部及皖南部队约9000人在奉命北移途中,遭到国民党军7个师8万余人的围攻。皖南事变后,陈子谷被关押在上饶集中营,饱受皮肉之苦,看似文弱的爱国诗人此刻却表现出惊人的顽强意志,以大无畏的革命精神坚持斗争。

“我遥见斗争中藏着活泼的生命,勇敢,真诚,谁也准不得懦怯!坚决抱着忠贞,拳头槌着胸膛;毒刑在等待我们,口供写在我们挣扎的脸上!!!”这首他在日本时期写下的诗歌《口供写在我们挣扎的脸上》,成为多年后血与火的真实人生考验。

李村监狱叶挺囚室 受访者供图

李村监狱是上饶集中营的组成部分之一,在这里,陈子谷被关进之前叶挺住的囚室。在囚室墙壁上陈子谷发现了叶挺在被囚期间留下的墨迹,依稀可辨“以不变应万变”“坚守的信念不能移”“三军可以夺帅,匹夫不可以夺志”等字样,这隔空的勉励支撑着他和战友坚持斗争。

陈子谷在自传中有这样的记载——曾有特务讯问他:“你们广东人的革命性是特别激烈的,但到这里,在这样情况下,不自首便只有死路一条,你有什么想法?”

陈子谷择以当时流行于集中营的革命歌曲《黎明曲》中的一句话反驳:“我们既为反抗而来到人间,还怕什么流血牺牲?” 1942年5月25日,陈子谷与其他同志发起茅家岭暴动,二十多名战士成功逃离监狱。

创校元勋,南定功臣

战争的硝烟散尽,陈子谷的传奇故事并未就此结束。这位投笔从戎、身经百战的革命者,在新中国成立后,又回到了文教战线。在南澳岛上的专题展览上,有大量陈子谷同志投身新中国地质教育事业功绩的介绍。

1952年,党中央筹备成立北京地质学院,陈子谷参加建院筹备工作。建校初期,百端待举,陈子谷领导校园基础建设工作迅速推进,仅用一年时间就建起了5万多平方米的校舍。

之后,学院奉命举校南迁、定址武汉,陈子谷又出任武汉地质学院副院长,稳定学校大局,使其走上稳定发展的轨道。中国地质大学(武汉)图书档案与文博部部长帅斌将陈子谷称为该校的“创校元勋和南定功臣”,“他先后在北京地质学院、武汉地质学院担任重要领导职务。从筹备建设到正常运转,边建院、边办学,为新中国地质科学发展输送高质量人才,功绩卓著”。

陈子谷与家人合影

这里又发生了一个“小插曲”:1956年,因为泰国的祖屋拆迁,海外亲人又分配给陈子谷一笔巨额拆迁补偿款,相当于当时的4万元人民币,差不多是陈子谷十多年的工资!

陈子谷当时已育有五个子女,家境并不富裕,但他还是毫不犹豫地把这笔钱作为党费全部上交北京市市委,自己仍然和家人过着简朴的生活。

1987年6月9日,陈子谷逝世。他没给子女留下什么宝贵财物,只留有几十万字著述,细数他未能忘情于文学与革命的一生。

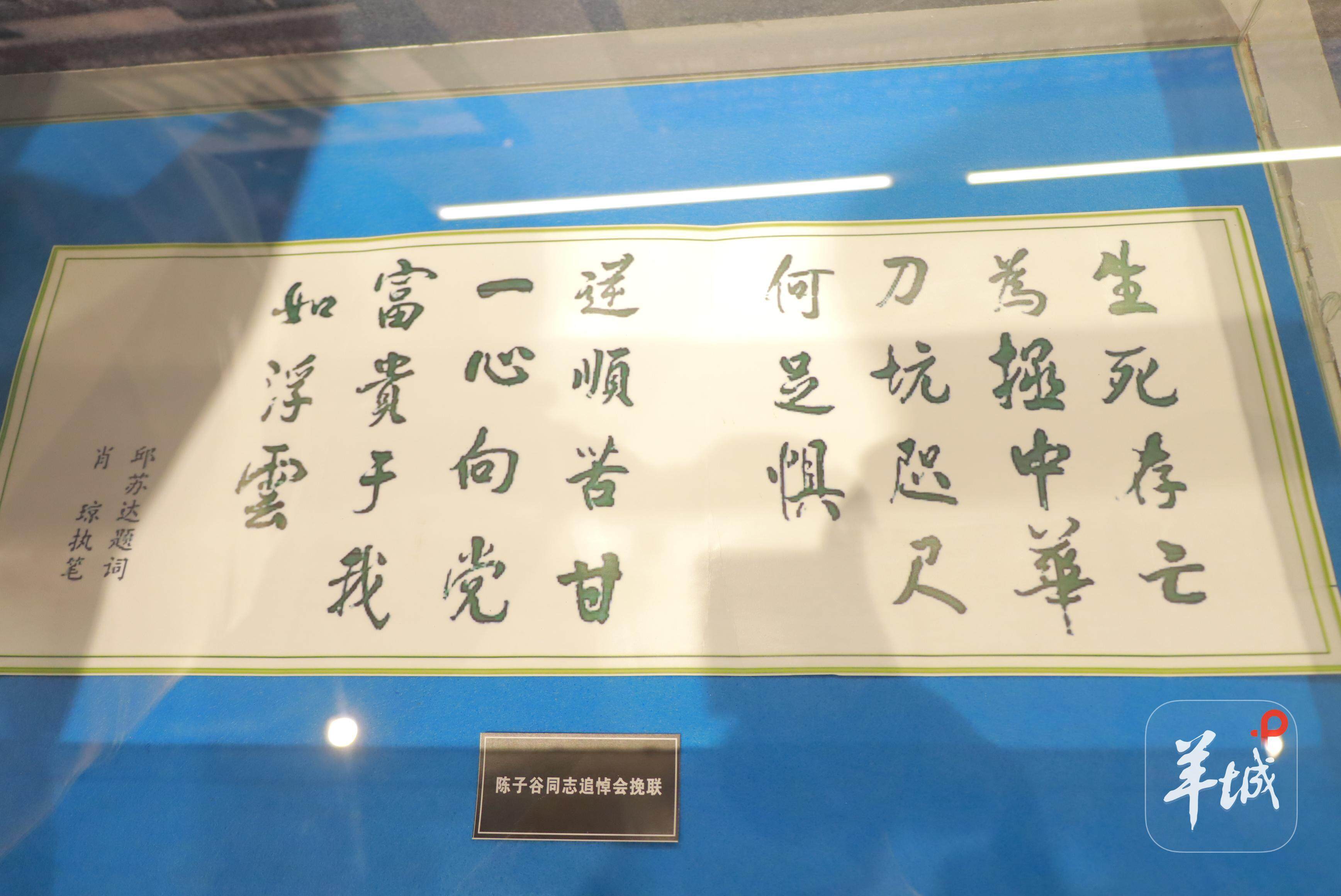

陈子谷同志追悼会挽联

在陈子谷的追悼会上,一幅挽联令人泪目:“生死存亡,为拯中华,刀坑咫尺何足惧?逆顺苦甘,一心向党,富贵于我如浮云。”38年后,在“爱国赤子陈子谷同志革命人生专题展览”的现场,人们再次读起这句话,仍觉字字千钧,令人动容。

这份跨越时空的赤子情怀与革命信仰,依旧在代代传承中熠熠生辉,发扬光大。

——访谈——

丹心无尘的忘我革命者

帅斌中国地质大学(武汉)图书档案与文博部部长、教授

羊城晚报:您研究挖掘陈子谷同志的事迹,最初是从何处着手的?

帅斌:2018年学校派我着手筹建校史馆,梳理校史时发现了不少关于陈子谷同志的记载。2021年中国共产党成立100周年之际,我秉持“以人系事”的理念,从百年党史中寻找学校前辈们作出的贡献,又接触到更多陈子谷的事迹。

我了解到,陈子谷年轻时是左联诗人,与郭沫若、鲁迅都有过交集,之后在新四军曾从事过部队宣传工作。他退休之后,尤其是1982年到1985年,曾撰写大量回忆录,留下了非常宝贵的文字材料,我最初的研究便是从这些档案材料着手的。

羊城晚报:研究过程中,有什么最触动您的地方?

帅斌:陈子谷同志是纯粹的共产主义战士,身上有着高度纯洁的革命性,这是令我感触最深的地方。他始终把国家排在个人前面,用行动践行共产主义信仰,从一而终,真正做到了将自己的全部奉献给革命事业。

少年时期的陈子谷,放弃衣食无忧的安逸生活,回归苦难深重的祖国;青年时期的他又放下才情洋溢的诗人身段,拿起枪杆抵抗顽敌。他散尽万贯家财支援抗战,历经种种严峻考验却依然丹心无尘,矢志不渝,让我由衷敬佩。

另一个对我冲击很大的地方就是他格外顽强的生命力。在革命生涯中,他多次陷入绝境,无论是跟随新四军历经的那么多场战斗,还是皖南事变以及之后的牢狱之灾,他始终保持着顽强的斗争姿态,且一次次化险为夷。他一直处于一种忘我的革命状态,把一切看得非常透彻,身上有着浓重的理想主义色彩。

羊城晚报:陈子谷的乡亲们提到过他一生经历的两件大事,一是赴泰国募捐,还有就是1947年的莱芜战役中,他孤身一人潜入敌占区,完成与国民党46军军长韩练成取得联系的秘密任务。但在他撰写的回忆材料中,较难见到详尽的描述。

帅斌:陈子谷在新四军军部的对敌工作部任职,从事的是保密程度较高的情报联络等工作。直到退出战场后多年,他依然保持着很强的纪律性,对个人经历的描写较为克制。另一方面,在陈子谷心中,“功成不必在我,功成必定有我”的革命品质是根深蒂固的,他的女儿陈南鸥也多次说过,父亲在回忆录中、生活中都很少提及自己的功绩,更多是讲身边的人和事,有时甚至会刻意把自己隐去。

——延伸——

作家丘东平:把血肉糅进时代篇章

作为陈子谷的革命战友,丘东平也是潮汕这片热土上成长起来的革命者和作家。

丘东平是广东海丰人,自少年时代起便投身于革命浪潮,曾参与彭湃领导的海陆丰起义。起义失败后,丘东平流亡香港,在海上做过渔夫,在街头当过摊贩,底层的苦难成了他文学的底色。其间他并没有自甘沉沦,而是积极学习写作。

1932年,丘东平以海陆丰革命斗争为背景创作的《通讯员》一经发表,便引起了左联文坛的注意。鲁迅和茅盾把《通讯员》选入中国现代小说集《草鞋脚》一书时,评价该作品“在所有现代中国描写苏区生活的小说中是直接得来的题材,写得很好”。

关于丘东平的文学才华,郭沫若在《东平的眉目》一文中曾说道:“我在他的作品中发现了一个新的时代的先影,我觉得中国的作家中,似乎还不曾有过这样的人。”

1941年7月,日寇扫荡苏北地区,丘东平为掩护学生突围中弹牺牲,年仅31岁。打扫战场时,战士从他身上发现了未完成的长篇小说《茅山下》文稿,其中将陈子谷的作品《战斗在茅山下》作为小说的主题诗。

在最后一刻,丘东平用生命证明:真正的战地写作从不是旁观记录,而是把自己的血肉也糅进时代的篇章。

来源:广东省政协文化和文史资料委员会与羊城晚报联合主办《岭南文史》专栏刊发文章