近日,国家文物局向社会公布了《全国基本建设考古和文物保护优秀案例》,介绍了“十四五”以来各地涌现出的21个优秀项目。其中,广州“继续高举城市考古的一面旗帜——新时代‘考古前置’工作机制改革广州实践”成功入选。

被誉为“城市考古的一面旗帜”

广州是全国首批历史文化名城之一,也是中国受现代考古学思想影响最早的地区之一,蕴含着丰富的文物资源。

广州自1953年始,配合城市建设,大规模地开展田野考古工作,1961年被列为全国“城市考古的重要据点”,2005年被张忠培先生誉为“城市考古的一面旗帜”。

新时代以来,广州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断完善文物工作机制,构建本地文物保护制度体系,确保“考古前置”行稳致远,取得较为显著的成效。

南越国木构水闸遗址考古发掘旧照

南越国木构水闸遗址原址保护现场

通俗说,考古前置就是在城市建设或土地开发之前,先进行考古调查勘探等,以保护和抢救可能存在的地下文物。2013年5月1日,由广州市人大颁布《广州市文物保护规定》正式施行,要求出让或划拨国有建设用地使用权前,应当进行考古调查、勘探,由此拉开了全市“考古前置”工作机制改革序幕。

随后,又出台《广州市文物保护专项资金管理办法》《广州市国有建设用地供应前考古调查勘探程序规定》等多项配套文件,形成以“先考古、后出让”为基调的配合基建考古工作机制。

广州“考古前置”由财政兜底

依照常规,凡因进行基本建设和生产建设需要而开展的考古调查、勘探、发掘,所需费用由建设单位列入建设工程预算。广州则明确考古经费由市、区财政负担,不再向建设单位收取,不仅保障了考古工作经费,也降低了土地开发主体的经济负担,优化了营商环境。

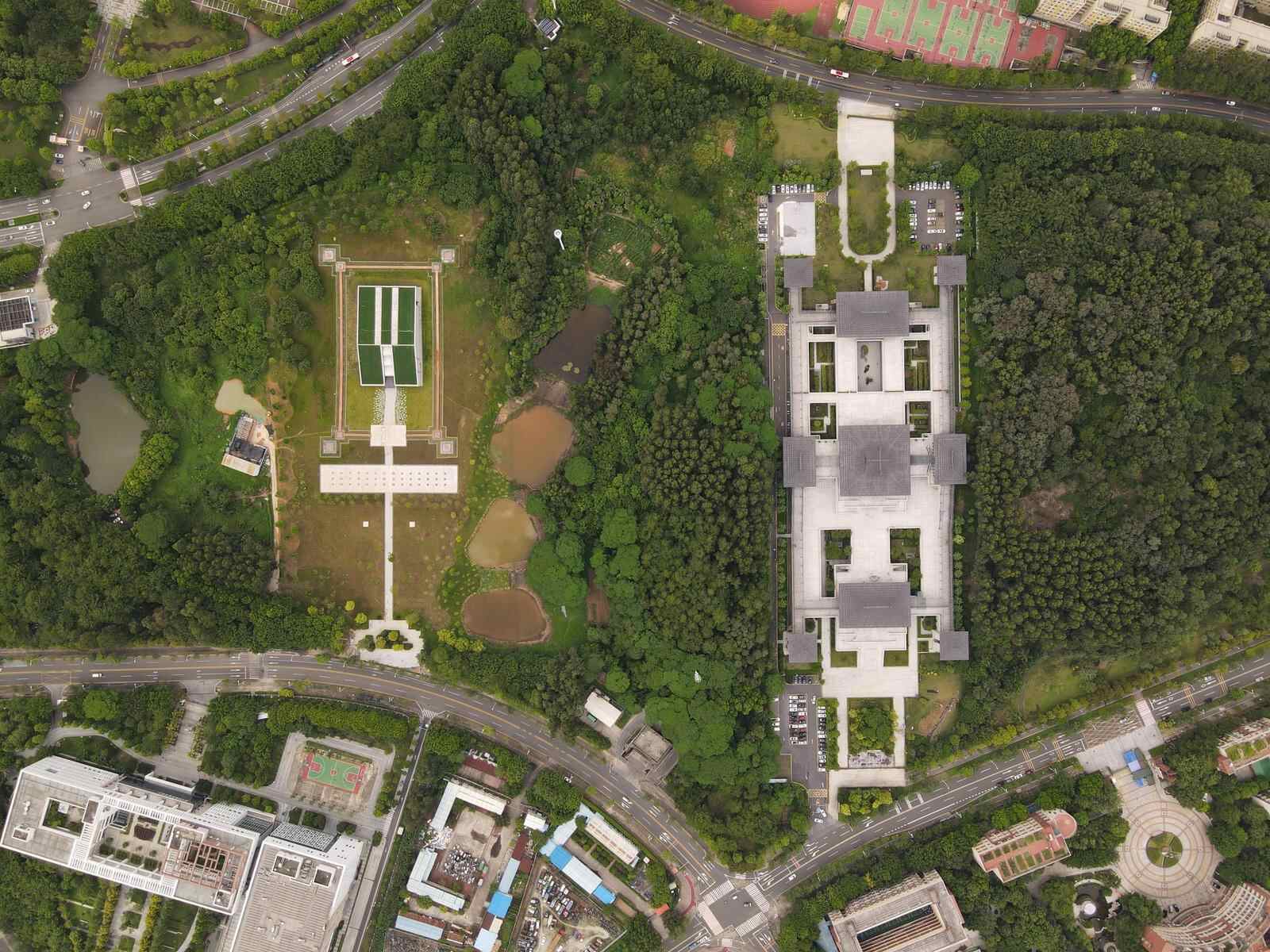

南汉康陵发掘旧照

南汉二陵博物馆及康陵展区

2014年5月,广州市政府公布第一批地下文物埋藏区(共16片),要求在地下文物埋藏区的所有建设工程项目,均须落实“考古前置”。

同时,基于广州地下文物资源分布不均衡的特点,结合历史地理研究及既有工作成果,依托文物考古“一张图”,分期开展主动性区域考古调查,分批将广州全域划分为三类区域(A类,为已公布的地下文物埋藏区或推荐公布为地下文物埋藏区的区域;B类,即主城区1万平方米以上或郊区3万平方米以上的地块;C类,为地下文物埋藏低概率地区),并提出相应层级的考古工作要求,以进一步推进“考古前置”工作精细化。

来源:羊城晚报•羊城派