《风声》《潜伏》《绝密使命》

……

国内不少谍战片、谍战剧

都取材于中国共产党

波澜壮阔的革命斗争史

从事地下工作的无名英雄们

是当代红色谍战影视的

现实依据乃至原型素材

其中就包括

中央红色交通线汕头站的

革命同志们

中央红色交通线旧址汕头站所在地

汕头为何能成为中转枢纽?

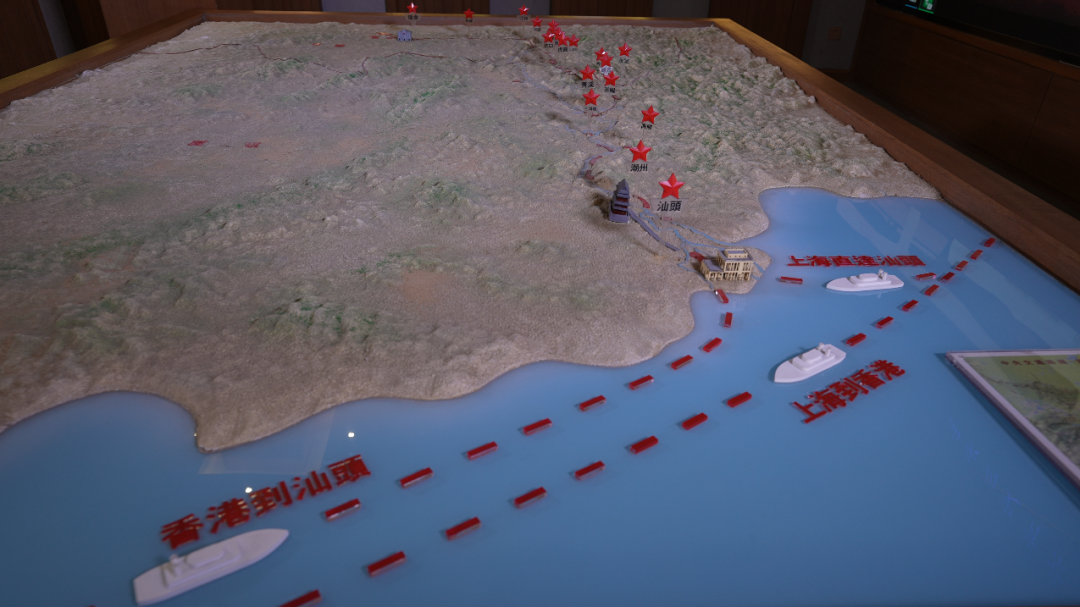

1930年6月,为打破国民党反动派对中央苏区的军事围剿及经济封锁,机关设在上海的中共中央决定开辟4条从上海通往中央苏区的秘密交通线。1931年1月31日,上海—香港—汕头—大埔—永定—中央苏区的秘密交通线建成。

经历第四次“反围剿”之后,这条全程约3000多千米的线路,成为唯一始终未被破坏的中央红色交通线,是中央苏区对外联络的生命线。

中央红色交通线沙盘展示

这条中央红色交通线,以水路为主,迂回曲折。地处闽粤边界、韩江出海口的汕头,既能溯江上游联系中央苏区,联系分散在韩江上游腹地的各个东江革命根据地,又能下海联系中共广东省委机关所在地——香港,且有定期航线途经上海,可联系在上海的中共中央机关,因而成为这条隐秘战线上重要的中转枢纽。

汕头,地处韩江出海口

当时,汕头先后有两个服务于这条战线的秘密交通站。

一个是于1930年底建立,位于汕头镇邦街7号的中法药房分号。

另一个,是从1931年4月到1934年10月红军长征前夕,设于海平路98号(现为97号)的华富电料行。这个秘密交通站,便是我们现在所说的“中央红色交通线旧址汕头站”。

交通员需要具备哪些条件?

中央红色交通线及其秘密交通站的运作,需要有可靠的交通员。

中央对交通员的要求非常严格:一是要党龄较长,二是要有丰富的对敌斗争经验,三是要政治立场坚定,四是要身体健壮。

交通员还要有社会职业做掩护,生活要社会化、大众化,衣食住行都要起“保护色”作用,不但外表要装得像,还要懂“行话”。必要时,交通员还要跋山涉水、日夜兼程运送情报和物资,而且能机智勇敢地通过敌人的稽查。

华富电料行店面复原场景

在华富电料行负责地下工作的三位交通员,分别是顾玉良、陈彭年、罗贵昆,他们在能力上各具特长。

顾玉良,上海郊区人,不懂潮汕话,但做过生意,有地下工作经验,在电料行当“会计”。

陈彭年,山东人,不懂当地语言,但在租界做过长期秘密工作,对外是电料行的“老板”,对内是交通站站长。

罗贵昆,20来岁,广东梅县地区人,会讲潮汕话,在汕头也有社会关系,负责翻译和交际工作。

华富电料行所在的汕头开埠区,商贸发达,人来人往,消息灵通,但同时耳目众多,危机四伏。

三位交通员通过业务洽谈、打麻将的方式来传递情报,利用报刊杂志和电报传递暗语。他们既与上海和香港的同志保持联络,与内陆沿线其他交通员互相配合,将中共中央重要的文件、指示、报告及情报一一送达中央苏区。

打麻将传递情报复原场景

运送物资300吨

传递情报只是日常最基本的工作,交通员还有更危险的任务,其中一项就是转运中央苏区急需的物资。

革命同志在上海、香港等地采购的物资,先通过商业活动或社会关系等形式托运到汕头,由汕头站交通员设法运往潮州、大埔、闽西等地,再转运送入中央苏区。而急需的无线电通讯器材,则由交通员专程送去。

商务洽谈场景复原,背后有运送物资的箱子箩筐

在3年多的时间里,汕头站先后向中央苏区输送食盐、布匹、药物以及电讯、印刷、军械器材等物资约300吨,发挥了“及时雨”的作用。

除运送物资,交通线还将中央苏区从敌人处缴获的黄金白银,作为党的活动经费转送到上海。

护送200多名领导人战略转移

交通员最危险的任务,莫过于护送要员。

中央红色交通线建立起后,中共中央根据共产国际的指示,开始将上海和其他白区内的领导人战略转移至中央苏区,前后历时3年多,合计转移200多人,包括叶剑英、刘伯承、周恩来、邓小平、聂荣臻、刘少奇、陈云等党的领导人。汕头站及沿线的交通员出色地完成了转移护送任务,为中国革命事业作出重大贡献。

从中央红色交通线进入中央苏区的领导人群像展示

为纪念这段隐秘而伟大的红色历史,2017年,汕头市金平区政府将华富电料行旧址所在的海平路97号,与紧邻的99号、101号,一同修缮开辟为“中共中央至中央苏区秘密交通线汕头中站旧址”陈列馆。

“中共中央至中央苏区秘密交通线汕头中站旧址”陈列馆

中央红色交通线旧址(汕头站)于2019年被列为全国重点文物保护单位。

全国重点文物保护单位

来源:广东省人民政府地方志办公室